محمد ولد حمدو – إعلامي

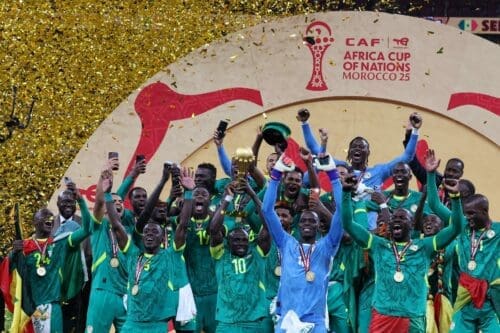

ثلاثة أيام كاملة قضاها رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو في موريتانيا، في أول زيارة رسمية للجار الشمالي لبلاده.

ورغم الطابع الاحتفالي الكبير الذي رافق الزيارة، إلا أنه لا يمكن نسيان تصريحات سونكو غير الودية تجاه موريتانيا، خلال سنواته في المعارضة، وخاصة تعهد النظام الجديد في دكار، بمراجعة اتفاقيات استغلال الغاز الطبيعي، الموقعة مع شركة “بريتش بيتروليوم” البريطانية وشركة “كوسموس” الأمريكية.

فهل ستواصل دكار التقدم في تنفيذ هذه المراجعة، دون التنسيق مع نواكشوط، أم أنها ستتريث نظرا لحساسية الملف؟

هل تدخل السنغال وموريتانيا مرحلة تنسيق حقيقي، بعد ما انتقلا إلى نادي منتجي الغاز، وبات أي توتر بينهما يعني تلقائيا، اضطرابا يمس موردا حيويا في العالم، لن تسكت عنه القوى الكبرى، وبالتالي فعليهما التصرف تصرف الكبار والدول الراشدة؟

هل نحن أمام امتحان لقدرة السنغال وموريتانيا على الالتحاق بنادي الكبار، وتوديع دائرة الدول الصغيرة؟

حساسية لها جذور..

في علاقات موريتانيا والسنغال محطات لا تخلو من حساسية، رغم ما بينهما من الترابط الروحي، وعلاقات الجوار والوشائج الاجتماعية والبشرية، فالأراضي الموريتانية كانت تدار طيلة الفترة الاستعمارية الفرنسية من السنغال، وبحراب “الرماة السنغاليين” أخضعت فرنسا بطريقة ما موريتانيا.

كما حاول بعض الساسة السنغاليين مع بداية مرحلة الاستقلال، وبينهم أول رئيس للبلاد، ليبولد سيدار سينغور، ممارسة نوع من الوصاية الأبوية على موريتانيا، ولوحوا بأنهم لن يسكتوا عن أي تجاوز بحق الزنوج “لكور” الموريتانيين، الذين يعيشون على الحدود بين البلدين، وتحدثوا عن الخشية من تداعيات ما كانوا يصفونه بهيمنة العنصر العربي “البيظان” في موريتانيا المستقلة على الأفارقة السود “لكور”.

كما تحدثت مصادر استخباراتية في الستينات عن ضلوع دكار في مخطط لتقسيم موريتانيا، تكفلت معطيات إقليمية ودولية لاحقا، بوأده في المهد.

ولم تخل العقود اللاحقة من موجات توتر دورية، كانت أقواها في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، مع اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق بحق جاليتي البلدين في كل منهما، قطعت على أثرها العلاقات الدبلوماسية بينهما.

مشهدان من ضفتين!!

لا يستطيع السنغالي العادي بعد عقود من تطور علاقات البلدين وتوسعها، الفكاك من نظرة خاصة للموريتاني تحصره في مشهدين، بينهما بعض التناقض الظاهري، ولكن يجمعهما كذلك بعض التشابه في العمق، فالموريتاني في السنغال، إما شيخ طريقة صوفية، أو داعية يوفر نوعا من المظلة الروحية لأتباعه من السنغاليين، ويحصل مقابل ذلك على ريع يمكن وصفه بـ”المقدس”، أو المتأتي من مصدر مقدس، مقابل نفوذ روحي من مستوى ما.

أما الموريتاني الثاني، وهو الأكثر انتشارا في مختلف مدن السنغال وقراها، هو ذاك التاجر الصغير، الذي يقدم خدمة توفير متطلبات العيش اليومي للأسرة السنغالية، عبر شبكة من العلاقات الخاصة، ويحصل مقابل ذلك على عائد يمكن وصفه بـ”المحايد”، لأنه ليس ثمرة مصدر له صلة بالبعد الروحي أو الديني.

ولكن الموريتاني في هذين البعدين، في نظر السنغالي العادي، هو هو نفسه، يعبُر بما يتحصل عليه من ريع أو عائدات، نحو الضفة الشمالية لنهر السنغال، ليستثمرها في موريتانيا، بصورة تشكل مع الوقت نوعا من الاستنزاف الهادئ أو الصامت لموارد المواطن السنغالي العادي.

أما في موريتانيا، فالسنغاليون هم أحفاد الرماة، الذين جاءوا مع فرنسا، ومهدوا لها ومكنوا لها عسكريا، في بلد كانت مقاومته العسكرية ومقاطعته الثقافية قوية للمستعمر الفرنسي.

ويعتبر كثيرون في عدة مناطق موريتانية، أن فرنسا قتلت بأيدي الرماة السنغاليين المقاومين الموريتانيين، وأذلت الأهالي، وأهانت الأعيان، وأجبرتهم جميعا على دفع العشور والضرائب المجحفة.

وستعرف هذه النظرة بعض التغير في مرحلة الاستقلال والعقود اللاحقة، ليصبح السنغالي هو العامل الصغير، المستعد لأي عمل يدوي، في مجتمع تمنع تقاليد البداوة المتوارثة أبناءه من ممارسة كثير من المهن، التي تتطلبها المدينة، كالعمل في ورش البناء والنجارة والمطاعم والفنادق وغيرها.

وهكذا كانت العين التي ينظر بها كل من الشعبين للآخر مختلفة، ولكنها عصية على التغيير كذلك، رغم كل التطورات، هنا في موريتانيا كما هو الحال هناك في السنغال!!

ورغم أن علاقات البلدين شهدت توسعا وتنوعا كبيرا في مجالات التعاون الاقتصادي والمالي والسياسي في بعض الأحيان عبر محطات متعددة، إلا أنها ظلت محكومة بهذه النظرة.

لكن الأخطر أن نظرة النخبة السياسية والثقافية في البلدين، لم تتخلص كثيرا من تبعات هذه الأحكام المسبقة، المبنية على عدد من المعطيات التي أصبحت متجاوزة، فالسنغالي في موريتانيا لم يعد وحده في مجال الأعمال اليدوية، فقد تراجعت مكانته بفعل أزمة عام 1989 التي شهد خلالها البلدان موجات عنف ضد جاليتي كل منهما في الآخر، ورحل كل منهما رعايا الآخر، ليحل موريتانيون وبعض الجنسيات الأخرى مكان السنغاليين في المهن اليدوية، فيما فقد التجار الموريتانيون الصغار، بفعل ذات الأزمة، الاحتكار التاريخي لتجارة التجزئة في السنغال.

ولم يعد شيخ الطريقة أو الداعية الموريتاني الذي يعبر نحو السنغال في مواسم معينة في العام يجد ذات المعاملة التي كانت من قبل، فقد ألقت الأزمة المعيشية بظلالها بقوة على السنغال خلال العقدين الأخيرين، واتسع نطاق الوعي المدني، وانتشر التعليم الحديث، وباتت العلاقة بالشيخ أو المرجع الروحي في عدة أوساط مجرد فلكلور، دون شحنة حقيقية، آخذ في الانزواء نحو الماضي والنسيان.

التفات موريتانيا شمالا

منذ عقود التفتت موريتانيا شمالا مدفوعة بعوامل ومعطيات جيو- إستراتجية جديدة، فبعد أن كانت جزءا من منطقة إفريقيا الغربية الفرنسية، خلال الحقبة الاستعمارية، طورت علاقاتها بالدول العربية.

وبوتيرة سريعة زادت وتيرة صلاتها في السبعينات مع دول المغرب العربي والخليج، وسعت للتخلص تدريجيا من بعض صور الوصاية الأبوية السنغالية الموروثة من العهد الاستعماري، وحدت تدريجيا من ارتباطها بالسنغال وبمنطقة غرب إفريقيا، حيث أنشأت عدة مصالح سيادية في مجالات الجمارك والضرائب والطيران والهجرة وتدبير الحدود.

وتزامن ذلك مع إجراءات سياسية واقتصادية وثقافية، اتخذتها نواكشوط بهدف تعزيز استقلالها، من بينها مراجعة اتفاقيات التعاون مع باريس، والخروج من منطقة الفرنك الإفريقي المرتبط بالفرنك الفرنسي، وإنشاء عملة خاصة وتأميم شركة استغلال الحديد “ميفرما”، والتوجه نحو تعريب التعليم.

لم تكن السنغال تنظر بكثير من الارتياح لهذا التوجه شمالا، وتراجع ارتباط موريتانيا بها في مجالات كانت تدر عليها الكثير من العائدات المهمة لخزينتها العامة.

وكانت دكار في خضم هذه التطورات تكرر إشارات عدم الارتياح، ولا تفوت فرصة دون الضغط على نواكشوط، علها تقلل سرعة توجهها نحو جوارها العربي في الشمال، على حساب محيطها الإفريقي جنوبا.

وعاودتها النوستالجيا والحنين لعهد تحكمها في موريتانيا، وفي خطوة لافتة استضافت السنغال، أواسط الثمانينات، بعض المعارضين لموريتانيا من الأقلية الإفريقية المنحدرين من منطقة الضفة المقابلة لحدودها الشمالية، وأفسحت لهم في إعلامها، وفتحت لهم شبكاتها الدبلوماسية، وهو ما أثار حفيظة موريتانيا، وأدى لتوتر علاقات البلدين على مدى سنوات.

وانتهت تلك المرحلة بأزمة عميقة، قطعت فيها علاقات البلدين الدبلوماسية، بعد أن شهدا موجات عنف بحق جاليتي البلدين في كل منهما، ورحل كل منهما رعايا الآخر في ظل توتر غير مسبوق.

وبعد موجات احتقان في علاقاتهما الثنائية، وبعد وساطات دولية متعددة، استعاد البلدان علاقتهما الدبلوماسية اعتبارا من عام 1992، ثم عاودها التوتر في نهاية التسعينات مع تلويح السنغال بمشروع زراعي ضخم تحت مسمى “الأحواض الناضبة” على حساب الشراكة ضمن إطار منظمة استثمار السنغال.

ولم تعدل السنغال عن مشروعها إلا بكثير من الضغط وتلويح موريتانيا بأوراق كانت تخبئها لساعة العسرة، وانتهى الأمر بعودة المياه إلى مجاريها في علاقات البلدين، دون أن تجري المياه في “الأحواض الناضبة” العزيزة على الرئيس السنغالي وقتها عبد الله واد.

موريتانيا.. جسر للسلطة في دكار

ذات مرة اتهم صحفي الرئيس السنغالي الأسبق عبد الله واد بمحاباة الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع خلال سنواته الأخيرة في السلطة، حين أشاد مرات بحكمته ودوره في تعزيز التعاون بين نواكشوط ودكار، فما كان من الرئيس العجوز والمجرب أن قال بنبرة قاطعة:

– ماذا تريدونني أن أقول، لقد زرت الرئيس معاوية وزارني وتبادلنا المودات والمجاملات، وسعينا معا لتسيير علاقات البلدين نحو الأفضل، ثم ختم بالقول وهو يبتسم:

– لقد كنت أتكلم عن الرئيس معاوية من وحي مصالح السنغال.

وهذا مفتاح العلاقات العادية بين الدول أيا كانت، فما يحكم علاقاتها وصلات رؤسائها ومسؤوليها السامين هو المصالح.

فهل سنكون على موعد مع تصريح مشابه من لدن سونكو، يزيل التوجس الذي تحس به موريتانيا من نيات السنغال في العهد الجديد، خاصة أن نواكشوط تتفهم في الغالب أن تكون وقودا لحملة انتخابية محدودة في الزمان، كما فعل من قبل الرئيس واد، الذي كان يجاهر بعداء موريتانيا، قبل وصوله للسلطة، بل إنه يمكن القول إن موريتانيا هي التي أدخلت واد قصر روم الرئاسي في دكار بعد عدة محولات فاشلة.

فهل يفعلها سونكو؟

الغاز والسياق الإقليمي الراهن

لا يمكن أن يكون موقف سونكو ولا غيره من أركان النظام السنغالي الجديد، هو المحدد الوحيد لعلاقات دكار ونواكشوط في عهد الغاز.

فالثروة التي ستصبح بيدهما على أهميتها تأتي معها بإكراهات مقلقة، وتفرض كثيرا من الحذر والحيطة في المواقف، كما أنها تضعهما وسط خريطة اهتمامات قوى كانت بعيدة عنهما.

ولا ننسى أن السياق الإقليمي الراهن يشهد تطورات متلاحقة، لم تكشف بعدُ عن كامل حقيقتها، فمنطقة الساحل القريبة حيث تصاعدت المواقف المناهضة للغرب ولفرنسا على وجد التحديد، لم ترس بعد على بر الأمان، رغم ما تحرص على إظهاره الأنظمة في عدة دول بالمنطقة من تصميم على إظهار عافية سياسية براقة في ظل القطيعة مع المستعمر السابق، والسعي لوضع نفسها تحت مظلة راع جديد.

كما أن بلدانا أخرى في المنطقة، مثل ساحل العاج مثلا، كانت تعد حتى وقت قريب مراكز نفوذ تلقائي لفرنسا، بدأت تتململ في مواقفها، وتسعى لأخذ مسافة من مستعمرها السابق، ربما خوفا من تداعيات الرفض الشعبي الآخذ في الاتساع لكل ما له صلة بفرنسا والغرب عامة.

قد يكون من المسلمات أنه لا يمكن النظر لعلاقات موريتانيا والسنغال، إلا من زاوية المشهد المحيط بهما، وامتداداته الإقليمية والدولية، ولكن يجب التأكيد على أن علاقتهما تجاوزت مرحلة تلويح السنغال بدعم معارضين لموريتانيا أو تشجيع نزعات انفصالية في الضفة الموريتانية، وهي كلها مجالات أثبتت فشلها على مدى عقود، وباتت مضارها أكثر من منافعها.

كما أن ربط موريتانيا الصلة ببعض مشائخ الطرق الصوفية ذات التأثير الكبير في السنغال، ظهر أنه لا يمكن أن يتجاوز نوعا من محاولة ضمان أمان ضروري لصالح جالية لُدغت ذات يوم من جحر الثقة العمياء بمؤسسات الدولة الحديثة في بلد مازالت تنافسها فيه بقوة تنظيمات المجتمع الأهلي التقليدي.

هوامش تصرف محدودة

يعرف السنغاليون والموريتانيون أن حدودهما وكيانهما المؤسسي بات حقيقة قائمة، كما هو الحال تقريبا في كامل القارة، لا بفعل التواضعات الإستراتيجية التي رسمتها فرنسا، وهي تستعد لمغادرتهما، ورعتها على مدى عقود، ولكن لأن الدول لا توقع شهادة وفاتها، ولا توزع تركتها إلا بحرب ضروس أو اضطراب ماحق، أو عند التقاء أهواء ومصالح ومطامع ومطامح الكبار في هذا العالم ضد وجودها.

ألم تشهد عدة دول قريبة من السنغال وموريتانيا مثل سيراليون وليبيريا ومالي وغيرها خلال العقود الأخيرة، حروبا واضطرابات وقلاقل، لكنها في النهاية لم تمس بعد ما انقشعت معاركها الضروس ثوابت الحدود ولا التواضعات الإستراتيجية الكبرى.

لا تبدو الخيارات كثيرة جدا في ضوء ذلك بالنسبة لموريتانيا والسنغال، ورغم حساسية بعضهما من بعض، والتوجس المتبادل في بعض المحطات التاريخية، وبشأن بعض السياسات والمواقف، لن تتركهما هوامش التصرف المحدودة، يدفعان بتناقضهما بعيدا.

بل قد يكون مفيدا لهما أن يوظفا المرحلة الجديدة في تنسيق، يتكامل فيه عنصران مهمان يملكانهما بجدارة، فموقع موريتانيا يوفر مزايا بالغة الحساسية والأهمية، فهي تقع عند ملتقى الإفريقيتين، وعلى مرمى حجر من حوض المتوسط، وفي قلب منطقة اهتمام حلف شمال الأطلسي، ومركز مخاوف الأوربيين من تدفقات المهاجرين، وتداعيات الأزمات الأمنية القادمة من منطقة الساحل.

أما السنغال فتمتلك خبرات ومداخل متعددة في شبكات التأثير العالمي، ولديها سمعة لا تضاهى في القدرة على التسويق، حتى لا أقول التزويق، وجذب الاهتمام ورعاية المبادرات الخلاقة.

ولا شك أن أي توجه من هذا القبيل، سيحد من تأثير أي مواقف عابرة، أو أي تعهدات انتخابية سريعة الذوبان عادة، بعد ما ترتفع درجة حرارة الواقع ومتطلباته.

وهذا يخدم موريتانيا كما يخدم السنغال، بغض النظر عن الجالس في قصر “أم ركبة” في نواكشوط، أو قصر “روم” في دكار.